Milano

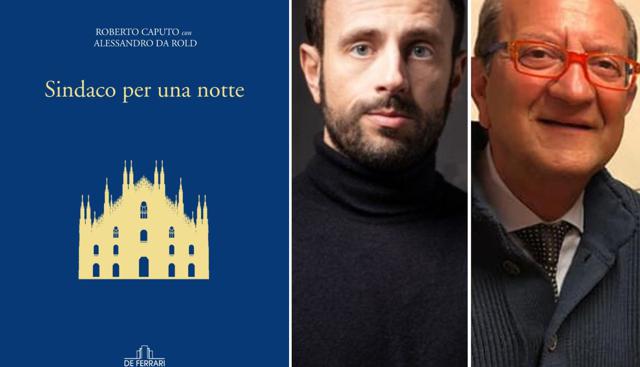

"Sindaco per una notte": quaranta anni di politica milanese nel racconto di Caputo e Da Rold

Alessandro Da Rold intervista Roberto Caputo: ne nasce un libro che racconta con uno sguardo vivo e ricco di aneddoti la storia politica di Milano dagli anni Ottanta ad oggi. Il 15 novembre la presentazione

"Sindaco per una notte": quaranta anni di politica milanese nel racconto di Caputo e Da Rold

Un viaggio nella storia della politica milanese, dagli anni Ottanta sino ad oggi. Quasi mezzo secolo sotto la Madonnina nelle parole di uno dei protagonisti dalla prospettiva più particolare e vivace: Roberto Caputo. Già esponente di spicco del Psi, assessore del Comune di Milano nelle giunte Pillitteri e Borghini, poi Presidente del Consiglio provinciale. Quindi, il passaggio alla Margherita e - oggi - la nuova vita come opinionista e scrittore di noir. La sua testimonianza è ora raccolta nel libro "Sindaco per una notte", curato dal giornalista Alessandro Da Rold ed edito da De Ferrari. Un volume ricco di aneddoti e che rievoca fasi ed episodi fondamentali per la storia politica della città e non solo.

Tra memoir, testimonianza storica e riflessione civile, il racconto di Caputo e Da Rold è uno spaccato della vita politica milanese. Gli incontri con Bettino Craxi e Silvio Berlusconi, la cocente delusione rappresentata da Francesco Rutelli, la stima per figure come Filippo Penati e Cesare Cadeo. I sindaci post-Tangentopoli sino a Beppe Sala "simbolo di una nuova Milano globale, moderna, vetrina del Paese" ma anche rappresentante di una "trasformazione estetica, non politica".

E il "sindaco per una notte" che dà il titolo al libro? E' proprio Caputo. Che il 28 luglio del 1992 venne designato dalle segreterie dei partiti come possibile primo cittadino di un governo istituzionale per superare l'impasse della Giunta Borghini. Tutto sembrava presisposto, poi arrivarono gli arresti di Mani Pulite che coinvolsero diversi dei protagonisti di allora e un'altra storia venne scritta.

Gli autori presentano il libro sabato 15 novembre alle 10.30 all'Hotel The Square di via Alberico Albricci a Milano. Con loro anche Luca Levati di Radio Lombardia, Massimiliano Mingoia del Giorno e Sergio Scalpelli del Riformista.

LEGGI L'INTRODUZIONE DEL LIBRO DI ALESSANDRO DA ROLD

C’è stato un tempo in cui a Milano la politica era sangue, sudore e carisma. Forse anche «sangue e merda», come diceva Rino Formica, ex ministro socialista che oggi, a 98 anni, è ancora tra i più lucidi analisti della politica contemporanea. Era un tempo in cui i nomi, anche solo sussurrati nei corridoi di Palazzo Marino, potevano scuotere le fondamenta della città e scuotere i cittadini che li leggevano sui giornali. Forse c’era qualcosa che non funzionava nella macchina amministrativa, forse c’era chi se ne approfittava, come peraltro succede anche adesso, ma il contesto era vivo. C’era sudore e non vaghi incontri su piattaforme online come negli ultimi anni ha sdoganato il Movimento 5 Stelle, incapace di costruire una classe dirigente capace di governare questo Paese.

Camminando per le strade del centro, tra le guglie del Duomo e i ristoranti che aprono e chiudono velocemente, dove si discute quasi solamente di mercato immobiliare o di influencer da social network, ho sentito il bisogno di riavvolgere il nastro della vita politica milanese. Di tornare a quella stagione politica che, tra scandali e passioni vere, ha segnato la fine di un’epoca e l’inizio di un’altra, più sbiadita, più disillusa e ormai sempre più lontana dai cittadini, con percentuali di astensione bulgare alle elezioni.

Del resto, viviamo in un’epoca in cui la politica sembra aver perso la voce. Le ideologie si sono sciolte come neve al sole, e al loro posto è rimasta una nebbia confusa, fatta di slogan, personalismi e occasioni mancate. La parola “visione” è ormai stata sostituita da “gestione”. Eppure, chi ha memoria di quegli anni — di quel crepuscolo della Prima Repubblica — sa che lì, in mezzo al rumore assordante delle inchieste e al silenzio improvviso delle sezioni che si svuotavano, è successo qualcosa che merita ancora di essere ascoltato e soprattutto ricordato.

Quello che cercavo non era un’agiografia, né un’inchiesta. Volevo ascoltare. Capire cosa resta, sotto le ceneri. Cosa può insegnarci ancora oggi chi ha vissuto da vicino la trasformazione di una città e di un intero Paese. E, perché no, forse anche per ritrovare — attraverso il racconto di una vita — un po’ di quello spirito che sembra scomparso.

Milano, negli anni Novanta, era un palcoscenico molto particolare per chi era nato da poco. Dietro la facciata luccicante del benessere capitalista postmoderno, qualcosa aveva iniziato a scricchiolare, dopo la stagione degli anni ’80, gli anni più belli che avevano cancellato il ricordo triste e straziante degli anni ’70 e ’80, del terrorismo e della strage di piazza Fontana. Le grandi trasformazioni che stavano per arrivare — i grattacieli, la Milano di Expo 2015, la finanza globalizzata — erano ancora molto lontane. La città era ferma, come in apnea. E la politica sembrava trascinarsi, svuotata, logorata da rituali che non tenevano più.

Chi ha vissuto quegli anni lo racconta con un misto di nostalgia e lucidità. Era una politica con mille difetti, certo. Ma era ancora politica. C’erano i partiti, le sezioni, i comizi nei circoli, le discussioni che duravano notti. C’era ancora una grammatica condivisa, anche quando ci si combatteva duramente. Si litigava su come cambiare il mondo, non solo su come gestire il potere.

E poi c’era Milano. Una città laboratorio, fragile e potente, centro nevralgico di dinamiche nazionali. Se volevi capire dove stava andando l’Italia, bastava osservare quello che succedeva tra le sue strade, nei palazzi comunali, nelle periferie in attesa di cambiamento, un cambiamento che stenta ad arrivare ancora adesso.

In quegli anni la città ha espresso figure controverse, brillanti, contraddittorie. Alcune sono scomparse nell’oblio, altre sono diventate nomi da titoli di giornale. Ma ce ne sono alcune che restano vive nella memoria di chi ha vissuto quella stagione sul serio, senza filtri. Persone che non sono mai state al centro dei riflettori, ma che hanno contribuito, con passione e ostinazione, a tenere insieme i pezzi, mentre tutto intorno si sgretolava.

Così ho deciso di cercare una figura che potesse incarnare quella complessità, e che, a distanza di trent'anni, non avesse mai smess di guardare Milano - e l'Italia - con uno sguardo lucido, disilluso forse, ma mai rassegnato. La mia scelta è così ricaduta su Roberto Caputo.

Caputo non è solo un ex assessore o ex presidente del Consiglio Provinciale. È uno di quei nomi che, a Milano, evocano una memoria politica precisa. È stato protagonista della stagione socialista nella città, poi traghettato attraverso il ciclone di Tangentopoli, la crisi della Prima Repubblica, la nascita di Forza Italia, i nuovi equilibri post-ideologici. È stato vicino a Craxi, ha incrociato Berlusconi, ha conosciuto da vicino i leader e i momenti più caldi della politica milanese e nazionale.

Ma soprattutto — e questo per me conta più di ogni titolo — non ha mai smesso di osservare, scrivere, raccontare. Da anni firma libri, analizza il presente con lucidità e mantiene un legame vivo con la città. Anche oggi, lontano dalla ribalta, continua a essere una presenza riflessiva, mai banale.

Volevo sapere da lui cosa resta di quel passato. Cosa ha visto cambiare davvero, dentro i palazzi del potere e fuori. Cosa pensa della politica di oggi, e se c’è qualcosa, almeno qualcosa, che possiamo ancora salvare.

Il bisogno di tornare indietro per capire dove si è andati a finire. Non è nostalgia, o almeno non solo. È piuttosto il tentativo di fare ordine. In un presente in cui tutto si muove troppo in fretta e in superficie, ci si aggrappa a chi ha attraversato davvero le trasformazioni, non per idealizzarle, ma per guardarle con uno sguardo intero.

In questo senso, Roberto Caputo rappresenta più di una figura politica. È uno di quei testimoni che non hanno mai smesso di stare sul campo. Non nelle cronache televisive, non nei talk show, ma nelle pieghe reali della città. Milano, in trent’anni, è cambiata profondamente. È diventata internazionale, finanziaria, verticale. Ma nel farlo ha perso anche molte cose. Ha perso tessuto, ha perso voce, ha perso un certo tipo di politica che era, nel bene e nel male, ancorata alla realtà quotidiana.

Caputo queste trasformazioni le ha vissute con tutte le contraddizioni del caso. Da uomo di partito a osservatore critico, da amministratore locale a scrittore di noir urbani. Non ha mai cambiato città. Ed è forse proprio questo che gli ha permesso di mantenere uno sguardo saldo, anche quando tutto intorno mutava pelle. Il suo percorso attraversa la fine della Prima Repubblica, l’illusione del bipolarismo, l’irruzione del populismo, la crisi della rappresentanza, e oggi — ancora — l’incertezza totale su cosa significhi fare politica.

Parlando con lui, mi sono reso conto che ciò che manca oggi non è solo una classe dirigente capace, ma una memoria viva. Un senso di continuità. Una linea che ci permetta di leggere il presente con qualche strumento in più. Oggi la politica è diventata spesso rumore, o spettacolo. Ma c’è chi, anche senza clamore, continua a coltivare una certa idea di impegno: sobria, testarda, irriducibile.

In un momento storico in cui tutto tende a semplificarsi, ascoltare le voci complesse, piene di chiaroscuri, è un atto quasi rivoluzionario. La mia speranza è che questo incontro non sia solo un esercizio di memoria, ma una spinta a rileggere la città e la politica con occhi meno distratti. Forse non ne usciremo con risposte certe, ma con domande migliori. E già questo, oggi, sarebbe molto.