Esteri

Addis Abeba si rinnova, ma a caro prezzo. Il nuovo corso dell'Etiopia tra sgomberi forzati, tensioni etniche e militarizzazione

Amnesty denuncia il piano di modernizzazione urbana: sfratti di massa, diritti calpestati e comunità distrutte. Ma sotto c’è anche altro

Addis Abeba

Ethiopia-Corridor-Development-_-Addis Abeba

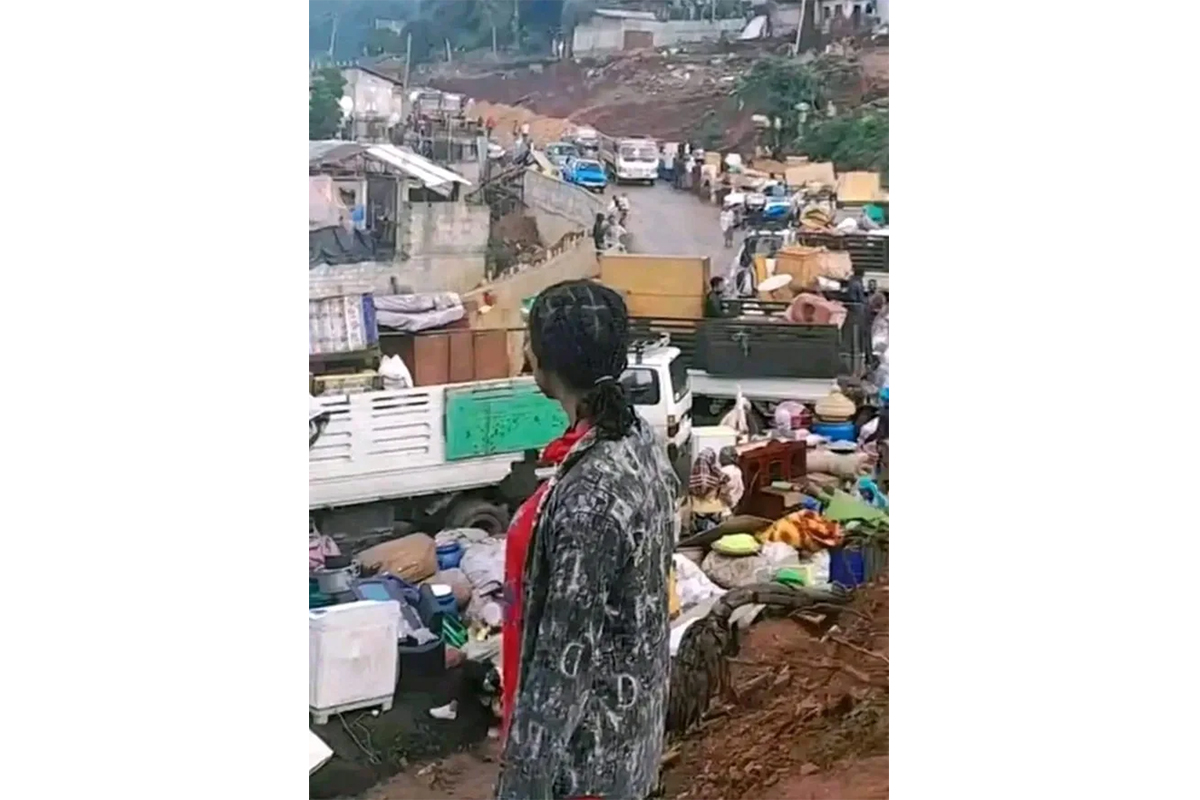

Addis Abeba la distruzione nelle aree da ricostruire

Gli sgomberi di Addis Abeba

Addis Abeba si rinnova, ma a caro prezzo

Dal 25 aprile sulla pagina dell’Ambasciata americana di Addis Abeba campeggia un’allerta rossa. L’ambasciata Usa chiede ai cittadini americani residenti in Etiopia di stare in guardia, attenti alla propria sicurezza e a quella dei familiari. Questo perché, “crime can occur anywhere and at any time”, che non è il titolo di una nuova serie noir ma la condizione della città: il crimine può accadere ovunque, in qualsiasi momento. Il comunicato prosegue invitando i cittadini americani a evitare raduni e assembramenti che possono comportare interventi della polizia. In risposta al segnale di pericolo lanciato dall’ambasciata Usa, per la città girano ora in pattugliamento veicoli blindati.

Addis Abeba è una città pericolosa, ma fuori dalla capitale va anche peggio. Nella regione Amhara, dopo l’accordo di Pretoria del 2022, che ha insabbiato i problemi tra governo e Tplf (Tigray People’s Liberation Front) senza risolverli, i Fano che combattono contro l’esercito federale, hanno conquistato circa l’80 per cento del territorio. Conflitti sanguinosi con schieramenti opposti di soldati, armi e droni, ignorati dalla stampa internazionale che li considera evidentemente “minori” rispetto alle guerre in corso in altre parti del mondo.

Addis, oltre che violenta, però è anche una capitale in fase di restyling. Se non cambiasse non potrebbe attirare investimenti stranieri, sostiene il premier Abiy Ahmed. È però sui motivi reali di questo cambiamento che molti scuotono la testa, pur raccontando che gli investimenti esteri sono un chiodo fisso per il premier, soggiogato dalla spettacolarità di Dubai. Il rinnovamento in Etiopia si chiama Corridor Development Project, CDP, un piano urbanistico lanciato nel dicembre 2022 per costruire nuove infrastrutture che rendano la capitale più pulita e vivibile, grazie a parchi, piste ciclabili e trasporto pubblico.

Però non è tutto oro quello che luccica. A metà aprile Amnesty International ha pubblicato un rapporto in cui chiede al governo federale di sospendere il CDP, denunciandone gli sgomberi forzati e la violazione dei diritti umani. Sfratti indiscriminati, assenza di indennizzi e allontanamenti senza alternative: secondo Amnesty, il governo viola norme internazionali firmate anche dall’Etiopia.

Una delle prime fasi del progetto urbano è cominciata proprio nel centro storico di Addis Abeba, nel 2023. “Piassa” è una delle zone colpite dagli sgombri. Nonostante il nome di origine italiana, per la breve occupazione dal 1936 al 1941, il quartiere è molto caro agli etiopici. Ne fanno parte le diverse culture presenti nel paese, con le chiese di molte confessioni, vecchie case, alberghi storici, come l’Itegue Taitu Hotel, costruito nel 1898 e persino la prima banca d’Abissinia. E poi numerose attività commerciali, negozi tramandati di generazione in generazione, come le macellerie e i pellettieri. Tutto questo ora è sparito, portando con sé abitudini e tradizioni.

“Molti degli abitanti di Piassa”, spiega una fonte che vuole rimanere anonima, “abitavano in case costruite ai tempi di Hailè Selassiè, del Derg, (ndr, la giunta militare di Menghistu Haile Mariam) e poi di Meles, cioè edificate prima dell’arrivo, nel 2018, del premier Abiy. Queste persone sono state cacciate, senza risarcimenti e senza ricevere reali soluzioni alternative, come un affitto calmierato”. Molti sono stati sfrattati di notte. A chi viveva nella propria abitazione, magari da cinquant’anni, sono stati concessi pochissimi giorni per abbandonarla. L’Economist parla di undicimila persone evacuate. Quando arrivano i bulldozer la gente li guarda in silenzio, senza protestare, perché la polizia non lo tollererebbe.

Gli sfrattati hanno detto ad Amnesty che le loro abitazioni erano registrate come “Sened Alba”. Cioè prive di certificati di proprietà, sened significa infatti documento. E questo sembrerebbe essere l’appiglio governativo per gli espropri, l’assenza di certificazione. Ma il dramma non finisce qui. In Etiopia spesso le abitazioni famigliari comprendono nuclei allargati. Le case sono in parte abitate da una famiglia che ne affitta una stanza ad altri. Quindi con l’esproprio molti cittadini hanno perso in un colpo casa e reddito.

E ancora, gli espropri hanno reciso i legami sociali e il welfare di interi quartieri. Nello stesso rapporto di Amnesty si riportano le testimonianze di persone disperate per aver perso l’idr. Di che si tratta? “L’idr”, mi spiega la fonte, “è un’importante associazione di assistenza di quartiere formata dalle persone che vivono nella stessa zona”.

Si fonda sulla solidarietà economica e sociale, aiutando le famiglie che ne fanno parte nei momenti difficili, per esempio quando devono affrontare un lutto. Il lutto è un rito centrale nella cultura di molti Paesi, tra questi l’Etiopia. Dura sette giorni durante i quali amici e parenti portano conforto. I soldi per l’accoglienza e la predisposizione del das, il capannone apposito, arrivano dall’Idr, che copre anche il costo del funerale. Tutte le persone che appartengono all’associazione versano una quota mensile, per garantirsene i servizi. “L’Idr è nata per promuovere l’uguaglianza, senza nessuna discriminazione”, aggiunge la fonte. Il primo ministro Abiy, lo scorso gennaio ha minimizzato questi problemi, affermando che “a Jimma (ndr, in Oromia) i 15.000 sfrattati non hanno chiesto risarcimenti”.

Però, parlando con gli etiopici, si scopre che proprio il piano urbanistico messo sotto accusa da Amnesty è la punta dell’iceberg di un problema ben più grande. Gli sfollati, obbligati a abbandonare le case e la capitale, sono per lo più di etnia amhara. E questo non è casuale ma fa parte di un processo iniziato nel 2022, quando la sindaca oromo di Addis Abeba ha deciso di impedire agli amhara l’ingresso, facendo controllare la carta d’identità da cui risulta l’appartenenza etnica.

"Da quando c’è il premier Abiy”, spiega la fonte, “si lavora nell’amministrazione pubblica solo se si è oromo. Oromo è la lingua della polizia e del commercio. Buttare giù le case del centro vuol dire eliminare dalla città le persone che appartengono a etnie poco “gradite” e in conflitto con il governo, come gli amhara e i guraghi. È un tentativo di ethnic engineering, un rimpasto forzato per aumentare il numero di persone oromo nella capitale, escludendo gli altri”. Una politica di sostituzione etnica, il lato oscuro del federalismo, per “oromizzare” la capitale nella quale i cittadini amhara sono circa il 60 per cento. Una situazione che si nota anche nelle insegne non più in amarico ma in oromo.

Se questo è il reale scopo del CDP finanziato con fondi pubblici, non sarà un rapporto sui diritti umani che potrà fermarlo. L’Etiopia, terza economia africana con un Pil da 111 miliardi di dollari e 120 milioni di abitanti, ha subìto un arresto dopo la guerra nel Tigray. La crescita si è fermata, l’inflazione è salita al 40 per cento e il governo è stato costretto a varare un piano di ricostruzione da 380 milioni di dollari, in parte finanziato dalla Banca Mondiale. Inoltre i lavoratori stanno pagando una nuova tassa per colmare il vuoto lasciato dai tagli degli aiuti americani. Stretti in questa morsa, ai cittadini non resta che sperare in un cambiamento: una vera pacificazione tra i gruppi etnici, che restituisca sicurezza e stabilità all’Etiopia e all’intera regione del Corno d’Africa.