Home

Il sogno come detonatore del reale: alla Hamburger Kunsthalle il sorprendente Rendezvous tra Romanticismo e Surrealismo

Ad Amburgo le celebrazioni per i cento anni della nascita del Surrealismo si trasformano in un suggestivo dialogo con i capolavori del romanticismo tedesco. Tra premonizioni, traumi e ricerche che trascendono il reale

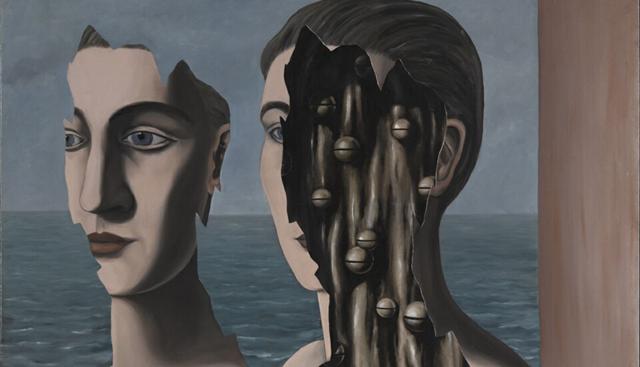

René Magritte, Il doppio segreto

Il sogno come detonatore del reale: alla Hamburger Kunsthalle il sorprendente Rendezvous tra Romanticismo e Surrealismo

Da oltre due secoli critica e osservatori amano perdersi nel maestoso paesaggio del "Viandante sul mare di nebbia" di Caspar David Friedrich, opera simbolo del romanticismo tedesco, indugiando sui significati simbolici di quella ignota ed inconosciuta distesa che si pone innanzi allo sguardo del protagonista del dipinto, la cui identità ci resta a sua volta celata. La mostra "Rendezvous der Träume", in esposizione sino al 12 ottobre, ci induce nuove suggestioni. Il ritorno del capolavoro di Friedrich alla Hamburger Kunsthalle, dopo il prestito al Metropolitan Museum of Art di New York, coincide infatti con l'arrivo in Germania della grande retrospettiva dedicata al Surrealismo in occasione del centenario della nascita del movimento avanguardista che ha già toccato città come Bruxelles, Madrid e Parigi.

Per la tappa amburghese, le curatrici Annabelle Görgen-Lammers e Maria Sitte hanno tuttavia avuto l'intuizione di mettere a dialogo le opere di Max Ernst, René Magritte, Salvador Dalí con il grande patrimonio di dipinti del romanticismo tedesco proprio della Kunsthalle. Un dispositivo critico che mette in cortocircuito due costellazioni temporali: da un lato l’angoscia sublime dei romantici, dall’altro l’irrazionale, il perturbante, la frattura dell’io operata dal Surrealismo. Accostamento tanto efficace quanto fondato e pertinente. Il sogno è il centro di gravità comune. "Traum", o "Dream" in inglese. Parola la cui assonanza con "Trauma" grande peso ha avuto nelle riflessioni di André Breton e soci. Perchè se per Friedrich, Runge o Novalis il sogno è una porta che conduce ad un orizzonte cosmico, immanente e spirituale, per i surrealisti esso diventa il motore di una rivoluzione epistemologica: la scoperta dell’inconscio. Alla luce di quella rivoluzione ancora freschissima per tali artisti che fu la psicanalisi freudiana e junghiana.

Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia

Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbiaIn mostra ad Amburgo più di duecentocinquanta opere dialogano in uno spazio articolato in tre sezioni tematiche – Sogno, Foresta, Cosmo – che accompagnano il visitatore in un’immersione progressiva nell’irrealtà. È qui che la distanza cronologica si dissolve: le nebulose foreste di Friedrich trovano un’eco inquieta nei collage vegetali e nelle metamorfosi morfologiche di Max Ernst; il cielo simbolico di "Il mattino" di Philipp Otto Runge si specchia nella torsione visionaria di "Un bel mattino" (1965) dello stesso Ernst, in un dialogo che si concretizzò già nel 1964, quando l’artista visitò il museo per ricevere il Premio Lichtwark.

Non si tratta solo di somiglianze formali. Il centro teorico dell’operazione è l’assonanza profonda tra l’invocazione romantica al mistero e la volontà surrealista di abolire i confini della realtà. “Credo nella futura risoluzione di quegli stati apparentemente così opposti che sono sogno e realtà in una sorta di realtà assoluta, che si potrebbe chiamare: surrealtà”, scriveva Breton nel 1924. È questa surrealtà – né sogno né veglia, né reale né immaginario – a costituire la novità radicale del movimento. Una novità che i romantici, pur anticipandone il linguaggio e l’attitudine, non potevano concepire. Non solo perché mancava loro lo strumento di una grammatica psicoanalitica. Ma anche perchè essi erano ancora animati da una struggente nostalgia per l'immanente. E di questo soprannaturale sospeso tra l’estasi e il panico cercavano segnali ed indizi con le loro opere. I surrealisti, al contrario, si muovono dentro una secolarizzazione compiuta. La morte di Dio è un dato acquisito. Non cercano l’invisibile, ma ciò che della realtà sfugge alla coscienza. Non è più l’oltre, ma il dentro. È nel linguaggio, nel sesso, nell’infanzia, nel trauma che si annida la verità.

Romanticismo e surrealismo: il rendezvous di due movimenti che non si assomigliano ma si riconoscono

La mostra, come suggerisce il suo titolo - Rendezvous - evoca un incontro non pianificato, una coincidenza carica di effetti imprevisti. Come in certi sogni, i due movimenti non si assomigliano: si riconoscono. Ma siamo di fronte anche ad una riflessione implicita sul destino delle immagini. "La maledizione" (1931) e "Il futuro delle statue" (1932) di René Magritte giocano sullo scollamento tra significante e significato, tra oggetto e rappresentazione. Allo stesso modo, in "Costruzione molle con fave bollite (Premonizione di guerra civile)" (1936), di Salvador Dalí, il corpo esplode in una visione convulsa e ipnotica che nega ogni sintassi della realtà. Di fronte a queste immagini, le visioni cosmiche di Runge o l’isolamento vertiginoso del “Viandante” di Friedrich non appaiono come retaggi di un passato trascendente, ma come le prime crepe nella superficie della ragione.

Salvador Dalì, Costruzione molle con fave bollite (Premonizione di guerra civile)

Salvador Dalì, Costruzione molle con fave bollite (Premonizione di guerra civile)La struttura della mostra non pretende di fondare un nuovo canone, ma rilancia una domanda: esiste una genealogia dell’irrazionale? Se l’illuminismo aveva affidato all’arte il compito di rendere visibile la ragione, Romanticismo e Surrealismo rispondono restituendo centralità all’inspiegabile. L’inconscio diventa così il nuovo paesaggio: non più la natura come “specchio dell’anima”, ma l’anima stessa come terra straniera.

In questa prospettiva, le opere di Meret Oppenheim, Valentine Hugo e Toyen aggiungono un ulteriore livello di perturbazione: l’oggetto surrealista, intriso di ambiguità erotica e simbolica, infrange la logica funzionale e il principio di identità. Oppenheim, in particolare, trasforma il quotidiano in una trappola semantica, dove l’elemento domestico si rivela mostruoso. Qui la parentela con il Romanticismo si spezza: le donne surrealiste non cercano l’elevazione spirituale, ma la disintegrazione dell’ordine. La liberazione, per i surrealisti, non è catarsi: è sovversione.

Max Ernst, L'angelo della casa

E allora il “Viandante sul mare di nebbia”, da una prospettiva surrealista, non è più solo una figura in contemplazione del sublime, ma un soggetto che guarda dentro se stesso e trova il vuoto. Lo stesso vuoto che, un secolo dopo, i surrealisti tenteranno di colmare con immagini spietate, ironiche, allucinate. Come scriveva Novalis nel 1798: “Il mondo deve essere romanticizzato. Solo così si ritrova il suo significato originario”. Breton, un secolo dopo, avrebbe detto: “La cosa ammirabile del fantastico è che non c’è più fantastico, non c’è che realtà”. Entrambi, forse, cercavano di ricordarsi lo stesso sogno.