Culture

Europa, la secolare sfida contro i nazionalismi

di Paola Serristori

È possibile un ordine internazionale per il progresso comune? Nel 1814-15 ci provò il Congresso di Vienna, in cui la Francia napoleonica era la grande sconfitta. Un secolo dopo, trentadue Stati tentarono di trovare nella Conferenza della Pace, apertasi il 18 gennaio 1919 a Parigi, un accordo politico tra gli interessi nazionali che garantisse un equilibrio pacifico.

L’anno seguente fu costituita la Società delle Nazioni, considerata l’embrione dell’attuale Unione Europea, che oggi di Paesi membri ne conta ventotto. Nel 2019 le spinte verso i nazionalismi sono ricomparse ed avanzano.

Dopo il primo conflitto mondiale furono i quattro vincitori (Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Italia) a preparare l’accordo. La Germania ricevette il testo, in un primo tempo respinto, che si decise a firmare a Versailles, il 28 giugno. Nonostante la sconfitta militare, la sua potenza economica non era distrutta. La storia successiva dimostra che il ruolo della Germania nello scenario europeo è sempre stato centrale.

Deutsches Historisches Institut Paris (DHIP/IHA), Istituto e centro internazionale tedesco di ricerche storiche a Parigi, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, e Centre de Recherche du Château de Versailles hanno aperto una riflessione sul tema “1919 La Conférence de la Paix de Paris”, quattro giornate di colloqui tra oltre quaranta storici provenienti da 8 Paesi, i maggiori studiosi di tutto il mondo, riuniti tra l’Hôtel Duret-de-Chevry, palazzo storico sede dell’IHA nel Marais, il Ministero degli Affari Esteri della Francia, e l’Auditorium della reggia di Versailles.

La conferenza del 1919 si concluse con un accordo che scontentava tutti e portò alla Seconda Guerra Mondiale.

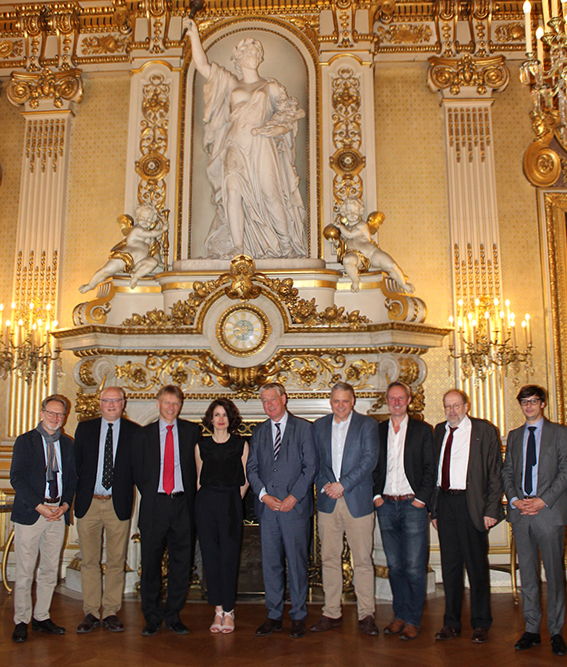

(Salon de l’Horloge, Ministère des Affaires étrangères,

per gentile concessione DHIP/IHA)

Affari ha chiesto allo storico Thomas Maissen, Direttore dell’Istituto storico tedesco a Parigi, qual è la lezione storica che possiamo trarre da quella prima composizione dei diversi interessi dei Paesi europei alla luce della situazione attuale. Malintesi o incapacità condussero all’instabilità? L’errore può ripetersi?

“Non si trattava di malintesi nel 1919. Tutti capivano molto bene ciò che essi stessi e i loro avversari volevano. Le nazioni avevano combattuto una guerra totale, con perdite enormi e tutte nella convinzione di difendere la giusta causa. Ora volevano un risarcimento per i padri e i figli che erano morti o per le zone devastate. È normale. L'Italia aveva vinto la guerra e richiesto territori popolati da tedeschi. Il presidente americano Wilson era a favore di una democratizzazione del mondo e rappresentava il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Come conciliare tali principi contrari? E stiamo parlando dei vincitori, non dell'Austria e degli altri perdenti. Sebbene l'Italia abbia ricevuto l'Alto Adige, gli italiani non erano soddisfatti e volevano anche Rijeka, ecc. Non si può dire qualcosa non ha funzionato. Dopo una guerra come quella del 1914-18 non si può fare una pace con cui i popoli sono felici. Ma forse una pace che regge ragionevolmente, male e giustamente, come dopo il 1945 (tranne che per la Corea, il Vietnam, l'Algeria, Israele, l'Ungheria, il Guatemala, ecc. - abbiamo sempre una prospettiva troppo limitata all'Europa occidentale).

Purtroppo, noi umani abbiamo sempre desideri eccessivi e vogliamo affermarli. Non possiamo imparare dal passato perché le sfide del presente si presentano sempre in un contesto diverso. L'unica cosa che aiuta è la memoria dei sopravvissuti dell'ultima guerra e si fa di tutto per evitare una simile catastrofe. I sopravvissuti della seconda guerra mondiale stanno morendo, e con loro la memoria.”

Dunque, corsi e ricorsi storici…

“Come ho detto, presumo che in Europa torneranno le guerre, non solo economiche. La Germania ha interiorizzato la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale ancor più di tutti gli altri Paesi, perché è stata anche una bancarotta morale dei tedeschi e lo si è ammesso in un processo lungo e doloroso. A differenza dell'Italia, dove ci si è rifugiati nel mito della Resistenza e oggi si può ancora una volta giustificare come europarlamentare Mussolini, mentre nemmeno l'AfD penserebbe di farlo con Hitler; e a differenza dei giapponesi, che sono fuggiti nel ruolo di vittime a causa di Hiroshima; ma l'Olocausto è davvero un'altra dimensione.

Quale ruolo la Germania, indiscussa potenza economica, può esercitare a favore del benessere comune?

“A causa di questa esperienza, la Germania prende molto sul serio il suo ruolo nell'UE e gioca il suo potere economico con molta cautela. Il successo dell'Unione europea, soprattutto nell'ex blocco orientale, è in larga misura una ridistribuzione delle risorse tedesche, il che va benissimo anche in vista della guerra e della colpa tedesca. Inoltre, il governo e le ONG sono molto impegnati nella costruzione della società civile. In Germania, l'antinazionalismo è nel DNA delle élite politiche, e anche l'AfD non ne ha mai chiesto un'uscita. L'UE ha una struttura molto federalista, il Lussemburgo ha tanto da dire sotto molti aspetti quanto la Germania, molto più grande ed economicamente più forte. Non so come si possa organizzare meglio la questione in questo momento. Come svizzero, direi che due camere avrebbero senso a medio termine, secondo gli stessi principi del Senato e la Camera dei Rappresentanti negli USA o dello Ständerat/Nationalrat in Svizzera. Ma ci vuole tempo: quanto tempo ha impiegato il Risorgimento? I giornalisti vogliono costruire il mondo ideale oggi. Penso che questo non solo sia irrealistico, ma anche pericoloso, perché suscita aspettative troppo elevate. Ma se qualcuno pensa di avere un'idea su come gestire una comunità di ciprioti, portoghesi ed estoni in modo che tutti gli abitanti del Continente siano felici, lancerò una campagna affinché possa subentrare a Junker. Non sono solo ironico. L'Unione europea e questo mondo si trovano ad affrontare sfide enormi e finora l'Unione europea non ha funzionato male, come hanno dimostrato le recenti elezioni. I nazionalisti non hanno avuto molto successo. Ma le cose peggioreranno dopo la prossima crisi economica. Chi cerca e trova sempre l'errore negli altri dirà che è colpa della Germania. Sfortunatamente, nemmeno questo può essere cambiato. La Germania si è infatti assunta molte colpe storiche. Pensare che, per questo motivo e per la sua potenza economica, potrebbe liberare i popoli del Continente dai loro problemi autoinflitti e indebitati mi sembra non solo un sovraccarico morale, ma soprattutto estraneo al mondo.”

I colloqui tra storici hanno consentito di condividere le conoscenze e stimolare la riflessione. “Travailler la memoire”, esorta il Professore Georges-Henry Soutou, membro dell’Institut de France, Academie des Sciences morales et politiques. Aggiungendo persino dettagli sconosciuti se non ai pochissimi che lavorano al Centre de Recherche du Château de Versailles: il primo ministro francese Georges Clemenceau arrivato anzitempo, quando il tappeto del cerimoniale non è ancora steso, il significato del percorso assegnato alle delegazioni, che ripercorrono i passi del protocollo della corona dalla Corte d’Onore, ad eccezione dei rappresentanti tedeschi, che dall’Hôtel des Réservoirs accedono al Salone della Guerra, il simbolismo della Galerie des Glaces cogli affreschi dedicati al culmine della potenza del re di Francia Louis XIV Le Grand che sovrastano ancora gli sconfitti della Germania attuale.

Tra i colleghi di Maissen, specializzati negli studi sul Trattato del 1919, Jerome Sgard, Professore di Politiche Economiche a Sciences Po Paris, ha sottolineato: “Fatta la pace bisognava suddividere le funzioni. La Camera di Commercio Internazionale (CCI) era un progetto ancora confuso su come coordinare i diversi ordini giuridici statali. All’inizio è una rete privata, abbiamo resoconti di arbitrati su piccole vertenze ridicole, ma dal 1925 sarà sempre più influente. Essa pose le basi di un sistema, ad esempio, se un contratto era sottoscritto in Italia, il prestito contratto in Francia, e la consegna effettuata in Svizzera. La Società delle Nazioni è l’interlocutore, il multilateralismo diventa la piattaforma. Occorre sviluppare le tecnologie, trovare un percorso in una geografia molto frammentata, affinché il commercio funzioni al di là dei particolarismi. Ricordiamo che nel 1958 non partecipano alla Convenzione di New York, che riconosce l’applicazione delle sentenze arbitrali, né inglesi né americani, mentre i francesi la ignorano, tuttavia siamo di fronte ad un precoce progetto transnazionale.”

Martin Bemmann, Università di Friburgo: “Avere le giuste informazioni era la sfida per rilanciare l’economia. Il sistema inglese si sviluppa in questa direzione. Il 5 luglio 1919 esce il primo numero de ‘Il Bollettino mensile di statistica’, ancora oggi pubblicato. Vi si trovano le condizioni economiche prevalenti in parecchi Paesi avanzati, il globale stato degli scambi, quali tendenze emergono dopo la pace del 1919. Usando numeri per confrontare le economie, constatiamo che negli anni 1917-19 i bisogni del mercato portano all’estensione di import-export col Regno Unito. In Italia l’importazione di cereali ed ingredienti per pane è superiori a quella della Francia, ma inferiore della metà rispetto alla richiesta del Regno Unito. Nell’aprile 2019 il Supremo Consiglio Economico, istituito nel corso della Conferenza della Pace e formato da 5 membri per ogni Paese aderente (Germania, Francia, Italia, Stati Uniti e Belgio) lancia l’allarme sulle importazioni inglesi, poiché il trend non è diretto verso il riequilibrio, al contrario di quello americano. Oltre ad un certo criticismo sul metodo di calcolo.”

Pascal Griset, Professore di Storia contemporanea e Directeur de l'Institut des sciences de la communication all’Università della Sorbona, sottolinea “il ruolo primario delle telecomunicazioni, il peso crescente dell’expertise. La circolazione delle informazioni è vitale. All’inizio del XX° secolo lo sviluppo delle telecomunicazioni è dominato dalla compagnia telefonica americana Radio corporation of America (RCA) della General Electric, che detiene monopolio. Tranne qualche cavo sottomarino francese ed inglese, i segnali sono tutti gestiti dagli americani. Il primo giorno di guerra avviene la confisca dei cavi degli americani. Telegrafo e radio sono mezzi di comunicazioni. Gli Stati Uniti capiscono che la radio è fondamentale e s’impegnano in accordi con la Francia, per evitare che la Germania se ne impadronisca. Nel trattato di Versailles rientra il problema dei cavi, gestito dalla Conferenza della pace. La Germania accetta di ripararli a condizione che tornino di sua proprietà. Gli americani contestano questa richiesta. Non si riesce a gestire il problema della radio-telegrafia. Gli operatori sono da una parte gli americani di RCA, dall’altra Telefunken e Marconi nel Regno Unito, CSF in Francia, oltre ad un cartello nell’America del Sud. Dopo la prima guerra mondiale, gli Stati Uniti vogliono di nuovo la supremazia. Nel 1932, alla Conferenza di Madrid l'Unione telegrafica internazionale (Uit) decise di fondere la convenzione telegrafica internazionale del 1865 e la convenzione radiotelegrafica internazionale del 1906 dando vita ad un’unica carta internazionale delle telecomunicazioni. L’Uit diventa Unione internazionale delle Telecomunicazioni, che da quel momento si sarebbe occupata di tutti i sistemi di comunicazione, tramite cavo o senza. Gli europei contrastano il predominio americano.”

Volker Prott, Aston University: “La frustrazione e la mancanza di impegno sono la maggiore causa dell’instabilità sino al 1945. L’approccio di usare esperti e la scienza per trovare ed imporre una positiva soluzione ai rapporti tra autodeterminazione e Stati dell’Unione d’Europa non è riuscito ad allagare le basi dell’accordo. Cambiare i confini era molto difficile, ma potevano esser accolte istanze per rendere più flessibile quanto stabilito.”

Il Professore Thomas Fischer, della bavarese Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, ha portato lo sguardo sulla delegazione latino-americana: “Ci sono state complesse negoziazioni, se non conflitti, tra i Paesi per inviare i loro uomini di fiducia a partecipare alla Conferenza di Parigi e domandare garanzie dopo il nuovo ordine internazionale. Il comune interesse sono il riconoscimento di dignità, sovranità, indipendenza. I rappresentanti latino-americani si preoccupano di come rinegoziare Panama cogli Stati Uniti.”,

Meno fortunati i Paesi africani. Emmanuel Sibeud, Université Paris 8: “Essi restano ala porta della Società delle Nazioni e del nuovo ordine internazionale. Tengono un congresso pan-africano, dal 19-al 21 febbraio 2019 in un hotel parigino e chiedono di favorire l’evoluzione del progetto di una nuova colonia internazionale tra Congo belga, parte dell’Angola portoghese, ed ex colonie tedesche ed affidarla alla Società delle nazioni.” Senza esito. Gli scontri coloniali continueranno.