Libri & Editori

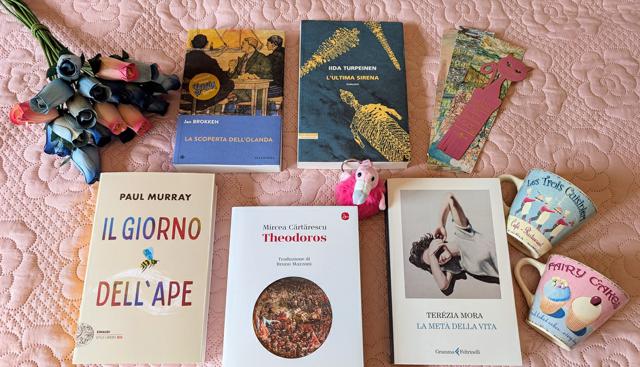

Quali sono e di cosa parlano i romanzi in finale al Premio Strega Europeo 2025

Il 18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino si scoprirà il vincitore. Qui ve li raccontiamo

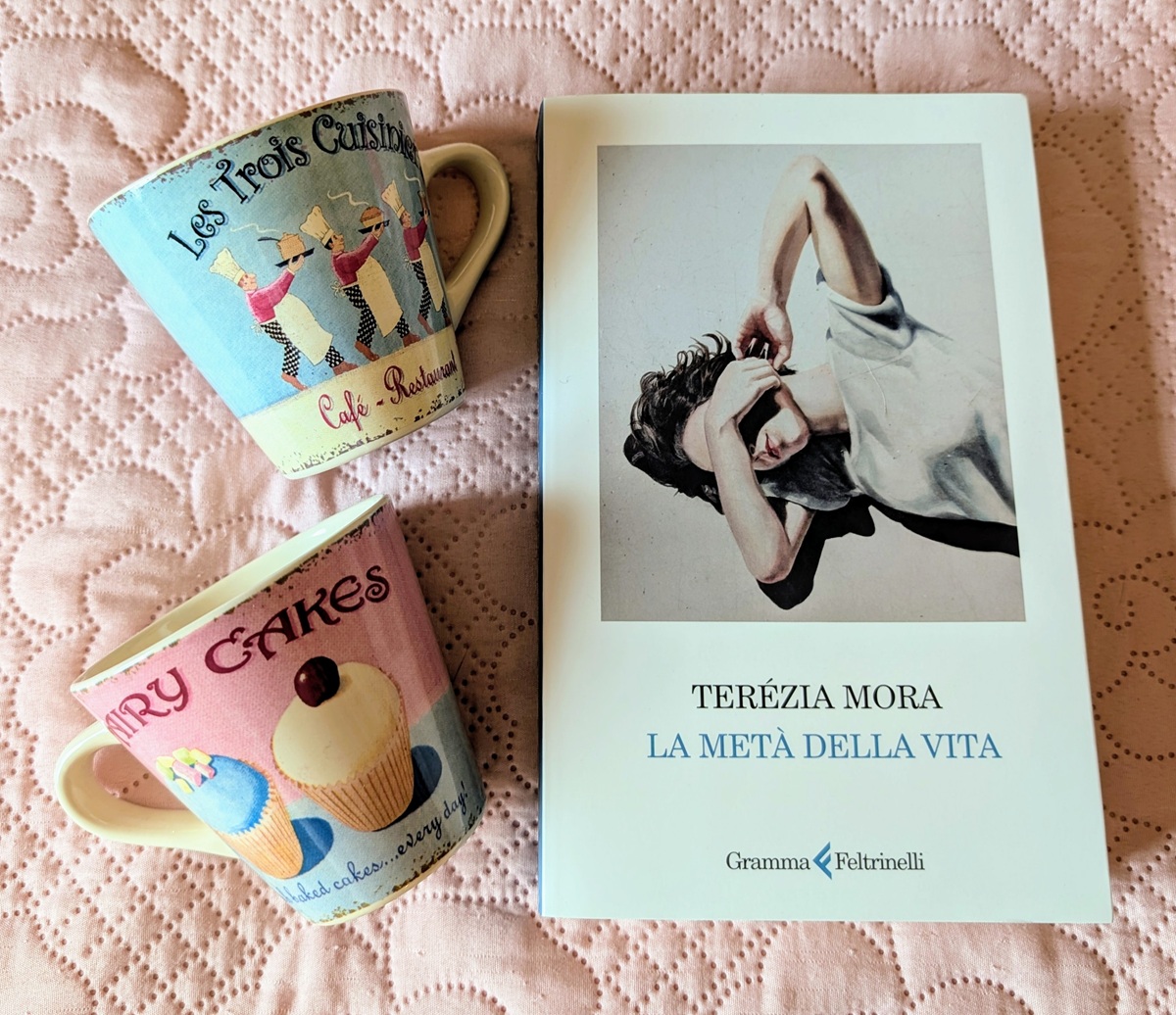

3) La metà della vita di Terézia Mora (Gramma Feltrinelli)

Con La metà della vita, Terézia Mora consegna alla letteratura europea un’opera di straordinaria intensità emotiva, nella quale il vissuto individuale si fonde inestricabilmente con le fratture della Storia. Romanzo perturbante e profondo, pubblicato in Italia da Gramma/Feltrinelli nella traduzione limpida di Daria Biagi, si impone come uno dei più rilevanti ritratti femminili della narrativa contemporanea, avvolgendo il lettore in un flusso narrativo che oscilla tra vulnerabilità e lucidità, ossessione e rinascita.

Nata nel 1971 a Sopron, in Ungheria, Terézia Mora vive a Berlino dal 1990. Traduttrice dal magiaro – in particolare delle opere di Péter Esterházy – e scrittrice pluripremiata, tra i suoi riconoscimenti spiccano il Deutscher Buchpreis e, nel 2018, il prestigioso Georg Büchner Preis. Mora è nota per la sua prosa cesellata e per la capacità di dar voce a personaggi marginali: rifugiati, disoccupati, individui in bilico tra lingue, identità e appartenenze. In La metà della vita, per la prima volta, pone al centro della narrazione una donna, la memorabile Muna Appelius.

Muna ha diciotto anni e vive a Jüris, una cittadina della DDR che sta per dissolversi nel magma della Storia. Cresciuta accanto a una madre attrice e alcolizzata, segnata dalla morte precoce del padre, Muna coltiva il sogno di scrivere. Il suo primo amore è Magnus, un enigmatico fotografo dagli occhi glaciali e l’indole sfuggente. Dopo una notte trascorsa insieme, l’uomo scompare, lasciandola preda di un’ossessione che l’accompagnerà lungo tutto il romanzo. Anni dopo, lo incontra di nuovo e si inabissa in un rapporto tossico e manipolatorio, che diviene gabbia affettiva, prigione dell’anima.

Attorno a loro ruotano figure evanescenti: amanti distratti, intellettuali superficiali, compagni passeggeri. Nessuno, però, riesce a incrinare il magnetismo doloroso che lega Muna a Magnus. Lei cambia città, attraversa Berlino, Vienna, Londra, muta pelle, ma non riesce a sciogliere il nodo dell’autoannientamento affettivo.

La scrittura di Mora è penetrante, precisa, affilata come un bisturi; ogni frase è scolpita con rigore, evitando la facile retorica. L’io narrante di Muna si alterna a lettere mai inviate, dialoghi mutilati, pensieri censurati: una polifonia intima che rende tangibile la progressiva perdita di sé. Il romanzo è scandito in sequenze temporali che tracciano un arco esistenziale ampio, corrispondente alla metà simbolica della vita: una discesa e un riscatto.

Il tono, a tratti sarcastico, nasconde una malinconia profonda. La narrazione non cede mai al patetismo: è l’osservazione implacabile di una spirale autodistruttiva che, attraverso la parola, trova un’imprevista possibilità di riscatto. La prosa di Mora, definita “una bestia inquietante” da Die Zeit, è luminosa nella sua crudezza.

Nel cuore del romanzo vi è il conflitto tra dipendenza affettiva e desiderio d’autonomia. L’amore qui non redime, ma corrode. Muna è l’emblema di un femminile che sopravvive ai ruoli imposti, ai ricatti emotivi, alle false promesse di salvezza. La DDR non è sfondo nostalgico, bensì simbolo di una generazione spiazzata dalla libertà improvvisa, costretta a reinventarsi tra rovine fisiche e morali.

Magnus, incarnazione di un maschile anaffettivo e disinteressato, diviene il fulcro intorno al quale ruota l’interrogativo centrale: ci innamoriamo di chi abbiamo di fronte o della nostra idea di lui? Questo dubbio dilania Muna per anni, fino a trasformarla in autrice della propria narrazione. Scrivere, alla fine, è l’unico gesto liberatorio.

La metà della vita ha suscitato ammirazione unanime in Germania. La Süddeutsche Zeitung ha definito Muna “una figura familiare e perturbante”, mentre Buchkultur ha salutato il romanzo come “doloroso e necessario”. SWR2 ha elogiato la capacità dell’autrice di descrivere “l’isolamento con onestà spietata”, senza didascalismi.

In una conversazione con Die Zeit, Mora ha dichiarato: “Scrivere è una lotta continua con ciò che è dicibile. Ma è anche il nostro compito: non confezionare trame, ma affrontare la complessità”. Questo principio guida la sua opera: niente è edulcorato, tutto è verosimile e quindi universale.

Intervistata da Vanity Fair Italia, Mora ha raccontato che la caduta del Muro fu vissuta da lei “non come liberazione assoluta, ma come smarrimento”. Muna, ha aggiunto, “rappresenta chi si aggrappa a un amore sbagliato mentre tutto intorno cambia”. E ancora: “Anche i grandi eventi non risolvono i drammi privati. Se sei infelice, lo resti anche dopo una rivoluzione”.

Consiglio questo romanzo a chi cerca una storia sincera e disturbante, che interroga i sentimenti senza inganni. La metà della vita è un capolavoro di introspezione, che racconta l’amore non come salvezza, ma come sfida al proprio annientamento. È un libro che non consola, ma accompagna, e quando si chiude l’ultima pagina resta una voce: quella di Muna, fragile e incrollabile, che continua a domandare: chi siamo, davvero, quando perdiamo noi stessi per qualcuno?