Culture

L'economista Zamagni ad Affari

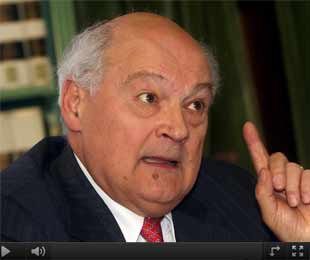

Non solo sentimento ed emotività. Per comprendere l'amore bisogna pensarlo anche in termini economici. E' la tesi controcorrente dell'economista e filosofo Stefano Zamagni, autore de L’economia del bene comune (Città Nuova).

"L'amore va pensato anche attraverso categorie legate alla dimensione economica. Ognuno di noi spende il 75% del proprio tempo in luoghi di natura economica, dalle aziende alle università, è possibile che non influenziono la nostra parte emotiva? Assolutamente no. Anzi se c'è un luogo in cui si deve parlare di amore è nell'economia. E solo attraverso amore e passione (intesi come attenzione all'altro) si può riorganizzare il processo produttivo. Gli imprenditori che lo fanno hanno esperienze vincenti. Una svolta in questo senso? Le donne. Renderle libere nella sfera lavorativa è la chiave per ripartire...".

Stefano Zamagni è professore di Economia politica presso l’Università di Bologna. Si è occupato di modelli di razionalità economica e ha in particolare approfondito lo studio dei comportamenti economici non interessati, fino a formulare i princìpi di una «economia civile». Tra i principali esperti di politiche migratorie e di economia del terzo settore, ha studiato inoltre le implicazioni delle politiche familiari per il welfare, giungendo a elaborare proposte di politiche sociali non basate sulla dipendenza e l’assistenza. Tra le sue pubblicazioni recenti: L'economia del bene comune (Roma 2007); La cooperazione (con V. Zamagni, Bologna 2008); Avarizia. La passione dell’avere (Bologna, 2009); Per un’economia a misura di persona (Roma 2012); Famiglia e lavoro. Opposizione o armonia? (con V. Zamagni, Roma 2012).

***********************************************

Il tradimento di ogni tipo, amicale, amoroso o professionale è molto più diffuso di quanto si creda. Il tradimento non è mai riconducibile a una causa o a una motivazione certa e ci pone di fronte alla più grande tragedia dei rapporti umani: l'inconoscibilità dell'altro. La filosofa e sociologa Gabriella Turnaturi, autrice del libro Tradimenti, indaga sulle dinamiche che, più che frutto di passioni o macchinazioni, avvengono quasi casualmente nell'ordinario gioco della vita. Ogni epoca e ogni società producono particolari tipologie di tradimento e diversi giudizi e sanzioni sociali. L'autrice esplora attraverso l'analisi di testi storici e letterari come muta la rilevanza sociale del tradimento da quello di Giuda e Pietro a quelli più insoliti che avvengono nelle realtà virtuali.

Gabriella Turnaturi è docente di Sociologia al Dipartimento di scienza della comunicazione dell'Università di Bologna. Ha scritto vari saggi sulla vita quotidiana e la sociologia delle emozioni. Tra i suoi libri ricordiamo, per Feltrinelli: Associati per amore. L'etica degli affetti e delle relazioni quotidiane (1991) e Tradimenti. L'imprevedibilità nelle relazioni umane (2000), tradotto in Giappone e negli Stati Uniti (Chicago University Press); e per Laterza: Immaginazione sociologica e immaginazione letteraria (2003).

**********************************************

Individualismo, indifferenza. Spesso anche tanta violenza di cui le vittime principali sono donne. Sono alcune delle caratteristiche (le più preoccupanti) della società contemporanea. Ma da che cosa derivano? Secondo la filosofa Elena Pulcini dalla rimozione del concetto filosofico di "cura". "Cura" vuol dire accettare la nostra dipendenza dagli altri, vuol dire prestare attenzione e preoccuparsi per l'altro, verso il quale invece si instaura troppo spesso un legame basato esclusivamente sul dovere. E questo avviene anche in amore: si ama per dovere e non per scelta.

L'individuo di oggi, spiega la Pulcini, non accetta alcuni tratti che sono costitutivi dell'essere umano come la fragilità e la vulnerabilità; teme la dipendenza e il bisogno reciproco. Così, per il timore che accettarla significasse perdere l'indipendenza e la libertà faticosamente conquistate, la "cura" è stata sempre più associata all'ambito femminile, interpretata quasi esclusivamente come una vocazione naturale delle donne e legata a un concetto riproduttivo assistenziale. Questo ha penalizzato sicuramente le donne, ma anche l'intera società che si è ritrovata incapace di costruire dei legami sociali e affettivi basati sulla scelta anziché sull'obbligo. E' fondamentale dunque che si torni a considerare la cura come un valore universale, importante quanto i concetti di libertà e ugualianza.

Elena Pulcini insegna Filosofia sociale all’Università di Firenze. A partire da Amour-passion e amore coniugale. Rousseau e l’origine di un conflitto moderno (Marsilio, 1990), i suoi numerosi saggi riflettono, all’interno di una teoria della modernità, su individualismo, passioni, soggettività femminile e legame sociale. Ha curato con Dimitri D’Andrea Filosofie della globalizzazione (ETS, 2001) e con Mariapaola Fimiani e Vanna Gessa Kurotschka Umano post-umano. Potere, sapere, etica nell’età globale (Editori Riuniti, 2004). Ha collaborato al libro collettivo Common Passion, Different Voices. Reflections on Citizenship and Intersubjectivity (Raw Nerve, 2006). Per Bollati Boringhieri ha pubblicato: L’individuo senza passioni. Individualismo moderno e perdita del legame sociale (2001) e Il potere di unire. Femminile, desiderio, cura (2003).